Guillaume Belbis, docteur vétérinaire, Dipl. ECBHM

Les mammites correspondent à une inflammation de la glande mammaire, le plus souvent d’origine infectieuse. Elles constituent l’une des principales affections qui touchent les troupeaux laitiers, à l’origine de pertes économiques importantes (baisse de production, coût des traitements, réforme anticipée des animaux) et d’une dégradation de la qualité du lait.

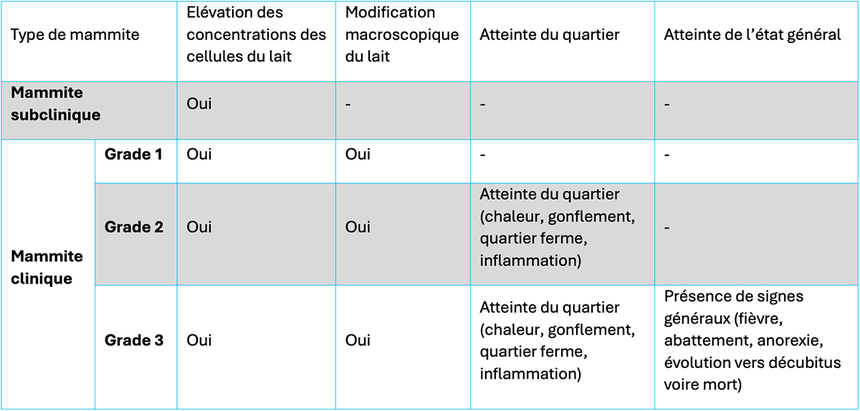

Selon les signes observés, on distingue les mammites subcliniques (répercussions de l’inflammation non visibles macroscopiquement au niveau du lait ou de la mamelle) et les mammites cliniques (répercussions visibles à l’examen clinique). Ces dernières se classent en trois degrés : modérées (grade 1), marquées (grade 2) et sévères (grade 3).

Les agents pathogènes responsables de mammites chez les bovins sont classés en deux grandes catégories :

les pathogènes environnementaux (Escherichia coli, Streptococcus uberis, Klebsiella et autres entérobactéries) ;

les pathogènes contagieux (Staphylococcus aureus, certaines souches de S. uberis, Streptococcus agalactiae, Corynebacterium bovis).

Le diagnostic des mammites cliniques repose sur l’examen de la vache et de son lait. En revanche, le diagnostic des mammites subcliniques nécessite des techniques de comptage cellulaire afin de mettre en évidence une élévation du nombre de cellules dans le lait.

Afin de pouvoir mettre en œuvre un traitement adapté, il est de plus en plus recommandé de réaliser une analyse bactériologique du lait dès les premiers signes d’infection (la mise en œuvre du premier traitement pouvant être différée de 24 heures dans l’attente des résultats d’analyse, à l’exception des cas de mammites sévères).

1) Les tests rapides

Ces dernières années, de nombreux tests sont apparus sur le marché. Ils permettent de réaliser, en ferme ou au sein des structures vétérinaires, des analyses de lait rapides et simples à mettre en œuvre.

On notera tout d’abord l’existence de tests permettant de distinguer les infections mammaires liées aux bactéries Gram positives des infections dues à d’autres germes, voire à l’absence de bactéries.

À ce jour, quatre tests sont disponibles sur le marché : le MASTIGRAM (Zoetis), le PETRIFILM (3M), le MASTDECIDE (MS Schippers) et le VETSLIDE (Vétoquinol). Ces tests nécessitent l’emploi d’une étuve mais peuvent être réalisés directement en ferme. Ils permettent de différencier :

Gram + ou non Gram +, sans autre distinction (MASTIGRAM)

Gram +, Gram – ou stérile (PETRIFILM, MASTDECIDE ou VETSLIDE)

Une seconde catégorie de tests « rapides » fournit un résultat plus précis, sans toutefois permettre d’aller systématiquement jusqu’à l’identification d’espèce. C’est le cas des géloses multi-compartimentées et du MASTATEST (Vétoquinol). Ces tests facilitent un traitement mieux ciblé en apportant une identification plus fine.

2) Les cultures microbiologiques

Ces analyses reposent sur des échantillons de lait collectés aseptiquement et idéalement avant tout traitement de première intention. Elles peuvent être effectuées en laboratoire, mais aussi en établissement de soins vétérinaires à l’aide de techniques adaptées. Elles permettent d’identifier l’agent infectieux et d’évaluer sa sensibilité aux antibiotiques.

3) Outils complémentaires

Des tests PCR peuvent être utilisés : rapides et sensibles, ils permettent de détecter l’ADN bactérien, y compris chez des animaux déjà traités.

En complément des analyses microbiologiques classiques, la spectrométrie de masse (MALDI-TOF) est également employée dans certains laboratoires vétérinaires, offrant une identification rapide et très précise des souches.

L’auteur déclare ne présenter aucun conflit d’intérêt qui pourrait influencer ou biaiser de manière inappropriée le contenu de l'article.

Mise en ligne le : 16 septembre 2025

Identifiez-vous

Mot de passe oubliéVous êtes abonné, mais vous n'avez pas vos identifiants pour le site ?

Contactez le service client abonnements@info6tm.com - 01.40.05.23.15