Fille de magistrate, je porte en héritage le rejet du tribunal médiatique qui tente de se substituer à la justice et le respect absolu de la présomption d’innocence. Si j’écris aujourd’hui, c’est parce que mon engagement sur ces questions est ancien et que ce que je lis ces jours-ci ravive des réflexions. Inspirée par le contexte actuel, cette tribune ne porte en rien sur les procédures en cours.

Marine Slove.

Chers confrères,

Commençons par un petit détour par l’histoire de la médecine vétérinaire. On m’a toujours dit qu’il fallait replacer les faits dans leur contexte historique pour mieux les appréhender.

Alors allons-y.

En 1863, l’École d’Alfort autorise les femmes à franchir ses portes et en 1892, Marie Kapcewitch nous ouvre la voie. Il aura donc fallu vingt-neuf ans pour accoutumer ces messieurs à l’idée que les femmes ne représentaient pas un danger imminent pour la vénérable institution vétérinaire.

Marie a dû en baver, paix à son âme. À la fin du XIXᵉ siècle, il fallait, pardonnez-moi l’expression, en avoir une bonne paire pour survivre en milieu vétérinaire masculin. D’ailleurs, preuve que l’époque n’était pas franchement pressée de se moderniser : la deuxième femme diplômée ne sortira qu’en… 1938.

Puis, petit à petit, à la force du poignet (sans mauvais jeu de mots), mais aussi grâce à la détermination de nos têtes pensantes, nous nous sommes frayé un chemin.

Mai 68 : la contestation étudiante dénonce le contrôle social, le paternalisme académique et la non-mixité dans les résidences universitaires. La féminisation dans l’enseignement supérieur s’accélère.

1977 : les internats vétérinaires s’ouvrent enfin aux femmes, facilitant leur accès au cursus. (Si nos pairs de l’époque savaient que maintenant, on vit tous en campus dans la mixité la plus décomplexée, ils se retourneraient dans leur tombe.)

Et puis, année après année, nous avons gagné du terrain. Au mérite, parce que croyez-moi, personne ne nous a déroulé de tapis rouge et aujourd’hui, nous représentons 76,3 % des primo-inscrits au tableau de l’Ordre en 2024 [1].

Nous sommes entrées dans « la famille » vétérinaire, une famille culturellement masculine avec ses rites et ses totems. Les hommes, dans leur incommensurable mansuétude (pour reprendre une expression consacrée), nous ont ouvert la porte mais à condition de laisser nos questionnements, nos valeurs et nos manières d’être à la maison (d’où, rappelons-le, nous avions déjà bien de la chance de sortir). On venait à peine de conquérir le monde du travail, ce bastion phare de la virilité : on n'allait quand même pas vous embêter en plus avec nos états d’âme et encore moins vous demander de toucher à vos traditions corporatistes.

Alors, on s’est acculturées. L’intégration version vétérinaire, c’était apprendre le dialecte de la maison alors on a choisi la sur-adaptation. On s’est mises à chanter des paillardes, à manier la vulgarité pour contrer l’humour, à boire plus que de raison, à faire des blagues de cul (parfois très bonnes, d’ailleurs). Bon, on n’en était pas à danser complètement à poil au Grisby (je suis alforienne) sur le Yatta (hello les Polasses !) et on nous a épargné le Microlax® sur les WC au milieu de la piste de danse aux AB. Mais enfin, l’esprit y était...

Ben aujourd’hui, même si j’ai adoré le folklore de mes années étudiantes (à l’exception peut-être du Microlax®) et que je n’en garde pas l’ombre d’un traumatisme, je me dis qu’on n’aurait peut-être pas dû vouloir à ce point rentrer dans le moule.

Peut-être qu’on aurait dû, dès le départ, interroger nos propres désirs, nos besoins profonds plutôt que de les calquer sur les vôtres. Peut-être que si on avait investi avec sincérité nos manières particulières d’appréhender le travail, le vivant, le monde, fruits de notre socialisation de femmes autant que de nos expériences, au lieu de singer la culture dominante, l’égalité se serait frayé un chemin plus tôt dans nos pratiques, dans nos structures, dans nos réflexes collectifs.

Et alors peut-être (peut-être) qu'on n’en serait pas là aujourd'hui, que les dysfonctionnements qui nous fragilisent auraient été atténués ?

Mais avait-on seulement la place de faire autrement ?

Messieurs, dites-moi : la dernière fois que votre maîtresse de stage (rien que le mot prête à confusion) vous a expliqué que « véto équin, c’est pas un métier d'homme », c’était quand ? La dernière fois qu’une éleveuse vous a laissé patauger dans trente centimètres de fumier au cul d’une Blonde d’Aquitaine au sabot leste, le sourire en coin, en lâchant : « La prochaine fois, envoyez-moi une femme », c’était quand ? La dernière fois que vous avez cherché désespérément une répartie cinglante parce qu’une résidente en chirurgie enchaînait des blagues graveleuses dirigées contre vous, c’était quand ? La dernière fois qu'une éminente professeure vous a utilisé comme chauffeur sur l’A13 et a pris un malin plaisir à vous stresser tout le trajet, c’était quand ? La dernière fois que vous êtes sorti du vestiaire parce qu’une supérieure hiérarchique, hilare, venait de lancer : « Oh, allez, on se change en famille », c’était quand ? La dernière fois qu’une consœur vous a dit qu’elle n’écoutait pas Vet’o micro parce qu’il y avait trop d’invités hommes, c’était quand ? La dernière fois que, dans un théâtre rempli de vétos, vous avez dû supporter un énième sketch misandre (même le mot sonne bizarre) c’était quand ?

Moi, c’était ces quinze dernières années...

Et encore, je n’ai pas exercé longtemps... Et j’ai la chance d’être peu perméables aux mécanismes du harcèlement et peu sensible aux rapports de pouvoir. En tout cas, rassurons-nous collectivement (ou pas), j’ai exactement le même florilège d’anecdotes en entreprise, et dans des secteurs variés ! Podium à un de mes anciens N+2 qui avait pris sa plus belle plume un 8 mars pour nous dire combien « Mesdames, [...] vous qui éclairez nos journées de votre présence, de vos actions, de vos sourires, de vos réflexions, de votre recul, de votre finesse, bref, de toutes ces petites choses qui nous rappellent que sans vous, nous ne serions tout simplement pas là. » Nous, on aurait juste préféré avoir, à compétences égales (c’est peut-être le mot qui manquait dans le mail), les mêmes salaires que nos homologues masculins mais on a dû se contenter d’un élan lyrique puant de condescendance patriarcale à 8h33 du matin.

Qu’on soit bien d’accord, mon propos n’est pas de vous mettre tous dans le même panier pour mieux vous stigmatiser. Je ne suis pas là non plus pour régler mes comptes, faire l’apologie de la bien-pensance ou alimenter un énième débat polarisé. Au risque d’en décevoir certains, je ne compte pas vous tendre la discipline pour que vous vous flagelliez, les genoux sur la bordure du lit, en faisant acte de contrition. Pas mon genre... Je préfère comprendre avec vous comment on en est collectivement arrivé là. Comment on en est passé d’une profession à vocation, rêvée des enfants à 42,8 % d'état dépressif et 15,7 % de pensées suicidaires chez nos étudiant·e·s [2]. À quel moment les ornières se sont-elles creusées pour rendre la route aussi peu carrossable ?

En 2017, l’affaire Weinstein a eu l’effet d’un séisme en provoquant une déferlante mondiale de témoignages : harcèlement sexuel, remarques grivoises, commentaires déplacés, blagues lourdes et rires gras. Tout ce que l’on pensait normal, tolérable ou « pas si grave » s’est retrouvé exhibé aux yeux du monde, à grand renfort de hashtags. Le sexisme et ses mécanismes de silenciation ont ensuite été dévoilés au grand jour dans de nombreux secteurs professionnels, dont celui de la santé (qu’on se rassure, ce n’est pas que chez nous !), démontrant la dimension institutionnelle et systémique du problème. #MeToo n’était pas le symptôme d’une crise d’hystérie collective (hystérie, étymologiquement « maladie de l’utérus » - big up Sigmund) : c’était juste le moment où des millions de femmes ont dit : « Maintenant, ça suffit ! ». Eh oui, « les vétotes ne sont pas des pigeonnes ». Ce jour-là, on a basculé : nos vieilles certitudes bien ancrées ont laissé place à un millier de questions et de doutes…

Alors oui, c’est normal que ça secoue.

C’est normal que ça se fissure.

Et c’est normal que des voix qu’on n’entendait pas s’élèvent enfin.

Mais on fait quoi maintenant ? On se regarde en chiens de faïence pendant que nos étudiant·e·s dépriment et que nos consœurs et confrères mettent fin à leurs jours (avec à chaque fois, les femmes statistiquement plus touchées que les hommes [2]) ? On reste avec notre colère, notre incompréhension, nos craintes, notre culpabilité ou notre déni ? On prend juste la parole avec gravité et componction, en déplorant la situation ?

Lorsque le mot sexisme est entré dans le Petit Robert en 1978, Simone de Beauvoir a dit : « Nommer, c’est dévoiler, et dévoiler, c’est déjà agir ». Alors peut-être que la première chose à faire, c’est remercier celles et ceux qui prennent la parole. Parce que sans mots, il n’y a pas de réalité. Et sans réalité, il n’y a pas de changement. Et peut-être que la deuxième chose à faire, c’est d’écouter toutes les voix qui s’élèvent, même lorsqu'elles se contredisent. Écouter sans juger, sans chercher à se justifier, sans attaquer. Simplement accueillir ce qui se dit, pour comprendre ce qui se vit. C’est à cette condition-là que la conversation peut devenir un espace de transformation.

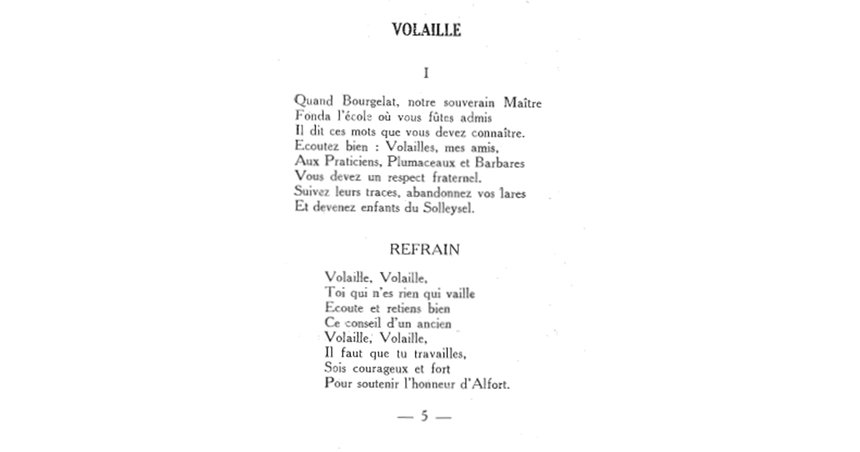

Ensuite, chers confrères – dans « confrères », il y a certes « con » (du latin « avec, tous ensemble », ne vous emballez pas !) mais il y a surtout « frères » – on a besoin de vous. Pas comme spectateurs silencieux (qui ne dit mot ne consent pas forcément hein), mais comme partenaires de lutte. Il vous incombe de mener cette transformation à nos côtés. Je sais que pour certains d’entre vous, la féminisation massive de la profession éveille une crainte : celle de voir s’effriter notre esprit de corps, museler notre humour carabin, se déliter nos traditions festives et notre sentiment d’appartenance, bref de voir toutes nos traditions partir en fumée. Mais personne ne réclame la disparition de l’âme du métier ! Moi aussi, j’ai aimé brailler des paillardes à tue-tête, j’ai eu la chair de poule en entendant Carmina Burana et j’ai été émue quand on a brûlé la volaille en entendant les voix des anciens entonner notre hymne à la confraternité vieux de presque un siècle et demi [3]. Ce qu’on remet en question, ce sont seulement les excroissances problématiques de nos rites et usages : les rapports de domination hiérarchiques, le harcèlement, les discriminations sexistes, les brimades scato-alcooliques. Promis, personne ne va vous imposer la cote et les bottes roses. Et rassurez-vous, Charlotte, Suzon et les Lorientaises ne seront pas immolées sur l’autel de la cancel culture. Mais peut-être gagnerions-nous à relire nos chansons avec un peu de hauteur en nous demandant ce qu’elles disent de nous : de notre histoire, de notre culture vétérinaire longtemps façonnée par un regard masculin. Et si on pouvait dynamiter au passage deux ou trois stéréotypes poussiéreux, on aurait déjà fait un bon bout de chemin. Peut-être même qu’on évitera la paupérisation qui nous pend au nez : toutes les professions qui se sont féminisées rapidement ont connu le même glissement vers une baisse de prestige, une diminution de la rémunération moyenne et un effritement de leur pouvoir symbolique. Les stéréotypes qui persistent à dévaloriser ce qui est féminin ont la dent dure ! Ça, c’est un autre sujet qui mériterait qu’on s’y atèle collectivement…

Et après tout ça, on boira toujours un coup ensemble à l’AFVAC, au Grisby, dans le Carré ou ailleurs. On refaçonnera peut-être un peu nos imaginaires collectifs mais je suis persuadée que notre esprit de camaraderie y survivra, tout comme notre culture de la dérision et du non-conformisme.

Enfin, donnons-nous les moyens de faire de nos écoles des lieux d’exemplarité, des safe places où l’on apprend autant à soigner des animaux qu’à nous respecter entre humains. Elles doivent être l’endroit où se construisent les luttes, où se confrontent et se fécondent les idées. Elles doivent aussi protéger et encourager la faconde étudiante, cette énergie libre et joyeuse, qui sert à ouvrir des voies pour relever les défis de demain.

Parce que c’est là que se forge, siècle après siècle, notre profession.

Il est grand temps d’arrêter de confondre libération de la parole et agressivité. Ce n’est pas qu’« on ne peut plus rien dire » (chez nous, le verbe haut n’a jamais été un défaut) c’est qu'il faut désormais mesurer l’impact des mots avant de les énoncer. La force d’une profession ne se mesure pas à sa capacité à dissimuler ses failles, mais à sa volonté de les affronter. Aujourd’hui, acceptons de nous regarder avec lucidité.

Consororellement,

Dre Vet. (n'oublions pas que pour ce « e » aussi, nous nous sommes battues) Marine Slove

Quand Marie K., notre souveraine Pionnière

Intégra l’école où vous fûtes admises

Elle dit ces mots que vous devez connaître.

« Écoutez bien : Volailles, mes amies,

Aux Praticiennes, Plumasses et Barbares

Vous vous devez un respect sororal

Honorez leurs traces, et inventez la vôtre.

Et devenez filles d’Hylonome

Volaille, Volaille,

Toi qui vaux toutes les batailles

Qu’il plante une graine

Ce conseil d’une ancienne

Volaille, Volaille,

Il faut que tu travailles,

Ton courage vaut de l’or

Pour faire durer l’honneur d’Alfort. »

Avertissements

Avertissement n°1 : Je parle ici en mon nom seul, sans prétendre représenter mes consœurs. Certaines ne partageront sans doute pas mes positions — et c’est heureux. L’altérité, la confrontation bienveillante et la pluralité des points de vue font la richesse de notre profession.

Avertissement n°2 : Ne m'obligez pas à brandir le hashtag #NotAllMen : il va de soi qu’il ne s’agit ici ni d’une accusation globale ni d’un procès d’intention envers l’ensemble des confrères - cela n’aurait aucun sens.

Saluons au passage la GenZ qui bouscule les codes, déconstruit les stéréotypes poussiéreux et repousse les frontières de la socialisation genrée avec audace !

Ressources documentaires et bibliographiques :

-

[1] Atlas démographique de la profession vétérinaire 2024, l’Observatoire national démographique de la profession vétérinaire, 9ème édition, [En ligne], Disponible sur : https://www.veterinaire.fr/system/files/files/2024-08/ATLAS-NATIONAL-2024-WEB-02082024.pdf [Consulté le 23 novembre 2025] ;

-

[2] L’état psychologique préoccupant des étudiants vétérinaires pour la première fois détaillé”, Soazik Le Nevé, Le Monde – Campus, [En ligne], Disponible sur : https://www.lemonde.fr/campus/article/2025/11/05/l-etat-de-sante-preoccupant-des-etudiants-veterinaires-pour-la-premiere-fois-detaille_6652309_4401467.html [Consulté le 21 novembre 2025] ;

-

[3] Le chant « Volaille » page 5-6, fut composé en 1886 par Hector Lermat à l’occasion du « punch de réception des nouveaux élèves de l’École vétérinaire d’Alfort », Les traditions d’accueil des nouveaux arrivant à l’École vétérinaire d’Alfort, V. Maufre, N. Poly, Bull.Soc.Hist.Méd.Sci.Vét., 2008, 8 : 89 – 109. [En ligne], Disponible sur : http://sfhmsv.free.fr/SFHMSV_files/Textes/Activites/Bulletin/Txts_Bull/B8/08_maufre_poly_bull08.pdf [Consulté le 24 novembre 2025] ;